Vol.69

公開日:2025年1月20日

更新日:2025年7月23日

子育てグリーン住宅支援事業とは?条件となる高気密高断熱住宅についても解説!

資金・税制

「子育てグリーン住宅支援事業」の制度をご存じでしょうか。(※新築・GX志向型住宅分は予算上限に達し、現在受付終了)

本記事では、子育てグリーン住宅支援事業の内容や高気密高断熱住宅のメリット、注意点をまとめています。

制度を学び、活用して、高気密高断熱住宅を建てる参考にしてください。

本記事では、子育てグリーン住宅支援事業の内容や高気密高断熱住宅のメリット、注意点をまとめています。

制度を学び、活用して、高気密高断熱住宅を建てる参考にしてください。

▼目次

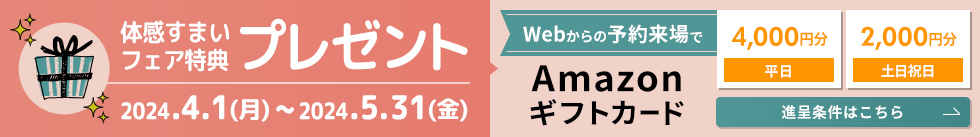

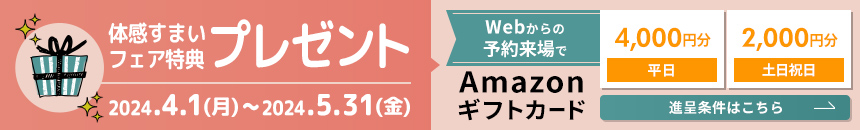

探せる・試せる「家づくりのぜんぶ」

体感すまいパーク

体感すまいパーク

体感すまいパークとは、ポラスの注文住宅5ブランドのモデルハウスが一度に見られる、ポラスの総合住宅展示場です。

リアルサイズで建てられたモデルハウスでは、機能や動線、素材などの住み心地を実際に体感できます。

お子さまも楽しめるイベントも随時開催中です。

体感すまいパークで理想のすまいを一緒に叶えましょう。

リアルサイズで建てられたモデルハウスでは、機能や動線、素材などの住み心地を実際に体感できます。

お子さまも楽しめるイベントも随時開催中です。

体感すまいパークで理想のすまいを一緒に叶えましょう。

知っておこう!高気密高断熱住宅が条件の子育てグリーン住宅支援事業って?

子育てグリーン住宅支援事業の概要

| 対象世帯 | 対象住宅 | 補助額 |

| 全ての世帯 | GX志向型住宅 | 160万円/戸 |

| 子育て世帯等 | 長期優良住宅 | 100万円/戸 |

| 80万円/戸 | ||

| ZEH水準住宅 | 60万円/戸 | |

| 40万円/戸 |

2025年に家づくりをする方ならぜひ知っておきたいのが、「子育てグリーン住宅支援事業」です。『2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた』補助金制度です。(引用:国土交通省HPより)

新築は、経済対策閣議決定日(2024年11月22日)以降に、基礎工事よりあとの工程の工事に着手した住宅が対象となります。補助額は上記の表のとおりです。

子育てグリーン住宅支援事業の条件

GX志向型住宅の要件としては下記の①~③を満たすことが求められています。

①断熱等性能等級6以上

②再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」

③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」

金額が大きいだけに、補助金の利用を考えているのであれば、計画の段階から、営業や設計の担当者に相談しておくことをおすすめします。

より詳細な条件や内容は下記よりご確認ください。

※本事業は予算がなくなり次第終了です。

>>国土交通省HPはこちら

①断熱等性能等級6以上

②再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」

③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」

金額が大きいだけに、補助金の利用を考えているのであれば、計画の段階から、営業や設計の担当者に相談しておくことをおすすめします。

より詳細な条件や内容は下記よりご確認ください。

※本事業は予算がなくなり次第終了です。

>>国土交通省HPはこちら

ZEH住宅とは

ZEHとは、net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」という意味です。家庭で使用するエネルギーを、太陽光発電などで創るエネルギーより少なくすることで、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家を目指します。

住宅を高気密高断熱の仕様にして省エネ性の高い設備機器を取り入れ、太陽光発電などを設置することで、使用するエネルギーの量の削減を目指します。エネルギーを自給自足できるようになると、電気料金の高騰や万一の災害時などにも備えることができます。

>>ZEH住宅について詳しくはこちら

住宅を高気密高断熱の仕様にして省エネ性の高い設備機器を取り入れ、太陽光発電などを設置することで、使用するエネルギーの量の削減を目指します。エネルギーを自給自足できるようになると、電気料金の高騰や万一の災害時などにも備えることができます。

>>ZEH住宅について詳しくはこちら

そもそも高気密高断熱の住宅ってどんなもの?

気密性能とは

昔の住宅では、腕利きの大工さんが精度高く施工しても、どうしても室内に隙間風が吹き込んできました。木造の場合、木が温度や湿度によって伸縮し、家の各所に隙間ができてしまうためです。

そこで近年では、壁の内側や床下などに、断熱材や防湿シート、気密テープなどを使用して建材の隙間を埋め、家の内外に空気が行き来しないようにしています。

こうした気密性能は、C値という指標で表されます。家の外皮の面積にどれだけ隙間があるかを表すもので、単位は「㎠/㎡」。数字が小さいほど隙間が小さいことになり、気密性が高いことを意味します。一般的な住宅のC値は5㎠/㎡程度といわれており、高気密住宅ではC値1.0㎠/㎡以下が目安となっています。

気密性が高くなると、外気の侵入を防ぎやすくなるので温度や湿度のコントロールがしやすくなります。また、花粉やほこりなども入りにくくなり、クリーンな環境を保ちやすくなるメリットもあります。

そこで近年では、壁の内側や床下などに、断熱材や防湿シート、気密テープなどを使用して建材の隙間を埋め、家の内外に空気が行き来しないようにしています。

こうした気密性能は、C値という指標で表されます。家の外皮の面積にどれだけ隙間があるかを表すもので、単位は「㎠/㎡」。数字が小さいほど隙間が小さいことになり、気密性が高いことを意味します。一般的な住宅のC値は5㎠/㎡程度といわれており、高気密住宅ではC値1.0㎠/㎡以下が目安となっています。

気密性が高くなると、外気の侵入を防ぎやすくなるので温度や湿度のコントロールがしやすくなります。また、花粉やほこりなども入りにくくなり、クリーンな環境を保ちやすくなるメリットもあります。

断熱性能とは

夏の暑さや冬の寒さは、屋根や外壁、窓などから室内へ伝わっていきます。住宅業界でいわれる「断熱性」とは、こうした室内と屋外の間の熱の移動を防ぎ、外気温の影響が室内におよびにくくする性能を意味します。

断熱性を高めるためには、屋根や外壁、床下などに隙間なく断熱材を施工することで、外から伝わる熱や室内から逃げる熱を出入りしにくくします。これにより、室内での冷暖房も効率よくなります。

住宅の断熱性能を示す指標には「UA値(外皮平均熱貫流率)」が用いられます。屋根や外壁などの外皮から住宅全体の熱がどれくらい逃げやすいかを示すもので、数字が小さいほど断熱性能が高いことになります。

断熱性を高めるためには、屋根や外壁、床下などに隙間なく断熱材を施工することで、外から伝わる熱や室内から逃げる熱を出入りしにくくします。これにより、室内での冷暖房も効率よくなります。

住宅の断熱性能を示す指標には「UA値(外皮平均熱貫流率)」が用いられます。屋根や外壁などの外皮から住宅全体の熱がどれくらい逃げやすいかを示すもので、数字が小さいほど断熱性能が高いことになります。

高気密と高断熱の違い

外気の影響を受けにくくするための性能である点は似ていますが、「高気密」は家の隙間をなくして空気の出入りを減らすことで、「高断熱」は断熱材を巡らせることで家の内外の熱の出入りを減らすことの違いがあります。快適な室内環境をつくるためには、両方とも重要です。気密性を高めて家を密閉し、断熱性を高めて家を保温する、省エネルギーの高気密高断熱の家がこれからの当たり前になっていくはずです。

高気密高断熱住宅の効果・メリットとは

光熱費の削減が期待できる

高気密高断熱住宅では、外気の影響が小さいため、室内の温度変化が小さくなり、一定の室内温度を保てます。また、断熱材に覆われた家全体が外気温から守られるため、リビングと廊下などの温度差も小さくなります。温度設定を頻繁に調整する必要もなく、冷暖房の効率が向上し、光熱費の削減も期待できます。

真夏や真冬関係なく年中快適に過ごせる

真夏の日射熱や冬の寒気なども断熱材によって遮られ、エアコンの冷気や暖気が外に逃げることも少なくなるので、季節に関係なく、安定した室内環境で過ごせるようになります。夜間も適切な気温が保たれるので、夏に寝苦しくて寝不足になることや、冬の朝に布団から出られない問題も解消され、年中快適に過ごすことができます。

冬のヒートショックを防止できる

「ヒートショック」とは、急激な温度変化によって血圧が急昇降することで心臓や血管の疾患が起こる現象のことです。断熱性の低い住宅では、冬場に暖房の効いたリビングから寒い脱衣所に移動し、熱いお風呂に入ったときなどに起こりやすくなります。

高気密高断熱住宅であれば家全体が外気から守られ部屋と部屋の温度差が小さくなり、廊下や脱衣所でもリビングと同じくらいの暖かさがあるため身体にも負担がかかりません。ヒートショックを受けやすい高齢者も健康に暮らすことができます。

高気密高断熱住宅であれば家全体が外気から守られ部屋と部屋の温度差が小さくなり、廊下や脱衣所でもリビングと同じくらいの暖かさがあるため身体にも負担がかかりません。ヒートショックを受けやすい高齢者も健康に暮らすことができます。

防音や遮音の効果がある

断熱材は音を伝えにくい性質もあります。また気密性が高まると、音を伝える空気も遮断することになります。高気密高断熱の仕様は、屋外の騒音を軽減する効果もあり、静かに暮らせる環境ももたらしてくれます。

また室内の音も屋外に伝えにくいので、幼いお子様やペットのいるご家庭、夜遅くまで生活しているご家庭も安心して生活できます。

また室内の音も屋外に伝えにくいので、幼いお子様やペットのいるご家庭、夜遅くまで生活しているご家庭も安心して生活できます。

減税措置が受けられる!

フラット35sによる金利引き下げが受けられる

低炭素住宅や長期優良住宅など一定の性能水準を満たす高気密高断熱住宅は、CO2削減などに貢献することもあり、その建築・購入にあたって、以下のような優遇措置が設けられています。

- 新築住宅に関する減税措置

- 住宅の取得・所有に関する減税措置

- 「フラット35」Sによる金利引き下げ

高気密高断熱住宅の注意点とは

建築費用が高くなる

高気密高断熱住宅では、断熱や気密のための資材が必要になり、施工の手間もかかるため、旧来の住宅よりも建築費用が高くなる傾向があります。しかし、高気密高断熱住宅に対する補助金も利用できるため、住んでからのランニングコストが安くなることもあります。

室内が乾燥しやすい

気密性が高い住宅では、外気に含まれる湿気が入ってこないため、エアコンなどの空調設備で空気を暖めると室内が乾燥する傾向があります。乾燥肌など健康への影響が気になる場合は、洗濯物の室内干しや加湿器を使うなど、適度に調整すると良いでしょう。

シックハウス症候群のリスクがある

気密性が高くなると、家具や建材などから揮発する化学物質が室内にたまりやすくなり、シックハウス症候群などの健康被害につながるリスクも高くなりがちです。それを防ぐためには、室内の換気・通気の計画を設計に反映させ、換気扇などを導入して、適切に空気の入れ換えを図ることが大切です。近年は化学物質の揮発量の少ない建材も多く流通しています。

内部結露発生の恐れがある

高気密高断熱の家では、室内で人間から発する呼吸や汗などの水分、浴室やキッチンなどの水蒸気が外に逃げないため、壁の内側に入り込んで内部結露となる恐れがあります。内部結露は、室内からは見えないため、壁内で知らぬ間にカビや腐朽菌などを呼び込んで、家の劣化が進んでしまう恐れもあります。

このようなリスクを予防するには、換気・通気の計画が重要です。温度だけでなく、湿気も適切にコントロールすることで家の寿命も延ばせます。

このようなリスクを予防するには、換気・通気の計画が重要です。温度だけでなく、湿気も適切にコントロールすることで家の寿命も延ばせます。

カビが発生することがある

浴室や洗面室、キッチンなど、水分を扱う場所では湿気が逃げにくいので、壁や床にカビが発生することがあります。入浴後や調理のあとは、よく水気を拭き取り、浴室乾燥機を使うなどして湿気を排除するようにしましょう。

後悔しない高気密高断熱住宅づくりのポイント

換気システムを導入し、結露を防ぐ

高気密高断熱住宅では適切な換気・通気の仕組みを設計に反映させないと、湿気がうまく排出されず、結露によるカビやハウスダスト、シロアリ、腐朽などのリスクが大きくなってしまいます。

設計面では、部屋の間でスムーズに空気が流れるように窓や経路を配置することが重要です。また熱交換によって外気の温度を室内に伝えない換気設備なども必要になります。気密、断熱、換気のバランスを考慮することが結露対策のポイントです。

設計面では、部屋の間でスムーズに空気が流れるように窓や経路を配置することが重要です。また熱交換によって外気の温度を室内に伝えない換気設備なども必要になります。気密、断熱、換気のバランスを考慮することが結露対策のポイントです。

窓は断熱性の高いものを使用する

家の断熱性を高めるうえで重要な部位は窓です。家の中でもっとも熱の出入りが大きい場所なので、ここにはなるべく性能の高い窓製品を選びたいものです。

特にペアガラスは、夏の日射熱を防ぐ遮熱タイプと、暖気を外に逃がさない断熱タイプがあります。西日などが直射する面には遮熱タイプ、日当たりのよくない北側には断熱タイプのように、適切に窓を配置することが大切です。

特にペアガラスは、夏の日射熱を防ぐ遮熱タイプと、暖気を外に逃がさない断熱タイプがあります。西日などが直射する面には遮熱タイプ、日当たりのよくない北側には断熱タイプのように、適切に窓を配置することが大切です。

施工会社を慎重に選ぶ

気密性、断熱性を高めようとする場合、ノウハウを理解した設計と精度の高い施工の両方が求められます。施工会社を選ぶ際には、高気密高断熱住宅の実績があるかどうか、慎重にチェックしましょう。

目安になるのは「ZEHに対応しているか」です。これからの日本の住宅のスタンダードとなるZEHにいち早く着手し、当たり前として施工しているようであれば、充分なスキルとノウハウが蓄積していると考えられます。

また、完成した住宅に気密測定をおこなっている会社も評価できます。精度の高い気密施工が期待できるでしょう。

目安になるのは「ZEHに対応しているか」です。これからの日本の住宅のスタンダードとなるZEHにいち早く着手し、当たり前として施工しているようであれば、充分なスキルとノウハウが蓄積していると考えられます。

また、完成した住宅に気密測定をおこなっている会社も評価できます。精度の高い気密施工が期待できるでしょう。

住宅展示場に行く

住宅展示場では、ハウスメーカー各社の技術を一通り見ることができます。モデルハウスを見学すれば、そこで採用している換気システムの取り入れ方や、メーカーごとの断熱方法の特徴などを学ぶことができます。

住宅展示場を見る際のポイントについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

>>住宅展示場を見る際のポイントは?

理想の住まいを実現するために後悔したくない方はこちらの記事をご覧ください。

>>注文住宅の失敗例と対策方法とは?

住宅展示場について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

>>住宅展示場とは?

下記にてポラスの住宅展示場についての詳細を見ることができます。是非お気軽にご相談ください。

>>ポラスの住宅展示場はこちら

>>住み心地を体感できる体感すまいパークはこちら

住宅展示場を見る際のポイントについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

>>住宅展示場を見る際のポイントは?

理想の住まいを実現するために後悔したくない方はこちらの記事をご覧ください。

>>注文住宅の失敗例と対策方法とは?

住宅展示場について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

>>住宅展示場とは?

下記にてポラスの住宅展示場についての詳細を見ることができます。是非お気軽にご相談ください。

>>ポラスの住宅展示場はこちら

>>住み心地を体感できる体感すまいパークはこちら

断熱の工法と断熱材の種類とは

工法

| 内断熱 | 外断熱 | |

| メリット | 狭小地でも対応〇 | 家が長持ちする |

| デメリット | 内部結露の可能性有 | 外壁が厚くなる |

| 価格 | 安 | 高 |

一般的な工法として、内断熱(充てん断熱工法)と外断熱(外張り断熱工法)の2種類があります。「内断熱」とは、建物の内部に断熱層をつくる工法のことです。「外断熱」とは、住宅を覆うように建物の外側に断熱層をつくる工法です。

工法の違いは上記の表のとおりです。

内断熱は室内側から施工できるため、狭小敷地などに向きます。デメリットはグラスウールを隙間なく詰めないと断熱欠損ができて性能が低下し、内部結露のリスクが高まることです。

外断熱は構造体の周囲に断熱ボードを張り巡らせるので、外気から守られ、家が長持ちします。デメリットとしては、建物の外側に張るので、その分外壁が厚くなってしまいます。

性能がきちんと発揮されるように施工されていれば、工法に優劣はありません。近年では、内断熱と外断熱の両方を施工する工法も用いられるようになってきました。それぞれのメリットと注意点をよく理解したうえで適切に選択することが重要です。

断熱材の種類

断熱材は、無機繊維系と有機繊維系、発泡プラスチック系の3種類に大別できます。それぞれに特徴が異なるので、用途に合わせて適切に用いることが大切です。

・無機繊維系

繊維系の断熱材は、細かい繊維の間に空気を含むことで熱を伝わりにくくする性質があり、繊維が細かく密度が高いほど、断熱性が高くなります。比較的、低価格であることから、住宅施工によく使われてきました。ずれたりして隙間ができないよう、施工に注意が必要です。

・有機繊維系

動物や植物などの天然素材をもとにした断熱材です。

・発泡プラスチック系の断熱材

化学樹脂などを原料にしたもので、主にボード状に形成して屋根や壁、床下などに敷き詰めます。原料の種類により、熱の伝わりにくさ、耐水性・耐熱性・耐薬品性などが異なります。メリットは、軽量で水に強いこと。一方で熱に弱い、シロアリの被害を受けやすいというデメリットもあります。

・その他

木質繊維系(セルロースファイバー)・グラスウール(鉱物系)・ロックウール(鉱物系)・羊毛・ポリスチレンフォーム・ウレタンフォーム・フェノールフォームなど

・無機繊維系

繊維系の断熱材は、細かい繊維の間に空気を含むことで熱を伝わりにくくする性質があり、繊維が細かく密度が高いほど、断熱性が高くなります。比較的、低価格であることから、住宅施工によく使われてきました。ずれたりして隙間ができないよう、施工に注意が必要です。

・有機繊維系

動物や植物などの天然素材をもとにした断熱材です。

・発泡プラスチック系の断熱材

化学樹脂などを原料にしたもので、主にボード状に形成して屋根や壁、床下などに敷き詰めます。原料の種類により、熱の伝わりにくさ、耐水性・耐熱性・耐薬品性などが異なります。メリットは、軽量で水に強いこと。一方で熱に弱い、シロアリの被害を受けやすいというデメリットもあります。

・その他

木質繊維系(セルロースファイバー)・グラスウール(鉱物系)・ロックウール(鉱物系)・羊毛・ポリスチレンフォーム・ウレタンフォーム・フェノールフォームなど

まとめ

高気密高断熱住宅は、いまでこそ「高性能」とされていますが、今後省エネ基準が新築住宅に義務化されれば、「当たり前」となっていきます。これから10年、20年と住む家ですから、20年後も当たり前に快適に住み続けられるよう、今のうちから高気密高断熱の仕様にしておくことをおすすめします。

ポラスでは、設計の工夫で自然の恵みを活用する「パッシブエコ」と、先進技術を利用してエネルギー利用の最適化を目指す「アクティブエコ」の両面からバランス良くプランニングし、快適な高気密高断熱住宅をご提案しています。

>>ポラスのZEHはこちら

>>ポラスの技術力・断熱性はこちら

ポラスでは家づくりに熟知した経験豊富なスタッフが、土地探しから家づくりまでワンストップでお手伝いしています。住宅展示場や体感すまいパークでは高気密高断熱住宅を始め、家づくりのお悩みや不安などをスタッフに相談できるため、ぜひお気軽にご相談ください。

>>ポラスの住宅展示場はこちら

>>住み心地を体感できる体感すまいパークはこちら

ポラスでは、設計の工夫で自然の恵みを活用する「パッシブエコ」と、先進技術を利用してエネルギー利用の最適化を目指す「アクティブエコ」の両面からバランス良くプランニングし、快適な高気密高断熱住宅をご提案しています。

>>ポラスのZEHはこちら

>>ポラスの技術力・断熱性はこちら

ポラスでは家づくりに熟知した経験豊富なスタッフが、土地探しから家づくりまでワンストップでお手伝いしています。住宅展示場や体感すまいパークでは高気密高断熱住宅を始め、家づくりのお悩みや不安などをスタッフに相談できるため、ぜひお気軽にご相談ください。

>>ポラスの住宅展示場はこちら

>>住み心地を体感できる体感すまいパークはこちら